ブランドロイヤリティ調査結果も公開!日本ケンタッキー・フライド・チキンに学ぶソーシャルメディアを活用した顧客育成と来店促進のポイントとは?

2015年3月にソーシャルメディア活用におけるブランドロイヤリティ調査を実施した日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(以下KFC)。今回の調査目的と調査結果について担当の同社マーケティング部 DIGITAL・CRM推進室 室長干場香名女氏(2015年5月現在)にお話をうかがった。

今回の対象者にアンケート調査を実施。Facebookのファン、Twitterのフォロワー、どちらもフォローしていない一般のグループの3つに分類し、ブランドロイヤリティを調査した。

調査結果では、想起率・好意度・NPS・利用頻度・購入金額・利用意向全ての調査項目において、ファン/フォロワー全体が一般のグループ(非ファン/非フォロワー)より高いスコアを示し、ソーシャルメディアの運用が顧客育成に寄与していることがわかった。

なお同社のデジタルマーケティングは、オウンドメディア運用(メルマガ含む)、共通ポイントカードであるカーネルPontaクラブ、キャンペーン、ソーシャルメディアの4つを運用している。

本記事では、ソーシャルメディアに関する調査結果とインタビューを交え、同社のソーシャルメディアの運営のポイントを紹介する。

LINEスタンプはKFCにマッチする!既存の事例から得た、直観的な判断も大切

--KFCさんがソーシャルメディアの運用を開始したきっかけは?

干場:前社長の推進もあって予算や人員も確保できたので非常に進めやすかったです。

--現在運用されているソーシャルメディアは?またそれぞれの目的を教えて下さい。

干場:主に活用しているのは、Facebook、Twitter、LINEですね。YouTubeのアカウントもあり、TVCMの動画を置いていますが、まだまだ活用の可能性があると思います。本来、TVCMのクリエイティブとは別で、スマホユーザーが楽しめる動画を別で作る必要があると思いますが、これをいかにお客様に伝えるかを考えるところから始めないといけませんね。

--LINEの公式アカウントでは、スタンプをいち早く活用されていましたね。はじめたきっかけは?

干場:LINEは私が直感的に「やりたい」と思いました。2012年の秋に始めたのですが、その年の夏に映画スパイダーマンのスタンプがリリースされたのを見て、これはうちのカーネル・サンダースでもマッチするなと思いました。

その年の11月にリリースしたスタンプの評判がよくユーザーも集まりました。LINEはソーシャルメディアというよりは1つの媒体のように考えております。チラシあるいはYahoo!のブランドパネルのようなイメージでたくさんの人に一斉にリーチでき、来店にも影響します。

メディアごとに異なる利用者の空気感。この空気に合わせることが重要

--リーチ人数が多いので、メディアのような感覚で使えるということですね。Twitter、Facebookはいかがですか?

干場:Twitterは拡散力が魅力だと思います。Facebookはアルゴリズム次第でリーチが大きく変動しますが、コンテンツの内容から見ても月刊誌みたいな感じでしょうか。

メディアごとに利用者の気分が違うなと感じますね。例えばLINEのスタンプをユーザーの人気投票で選んだのですが、選ばれたスタンプをFacebookで紹介したら違う反応が起こった事がありました。LINEとFacebookでは、使っている方の空気感も違うんだなと実感しましたし、その空気感を読んでどう利用者に寄り添うかは重要だと感じました。

デジタル施策でキャンペーンを打つときは主にTwitterを使う事が多いです。表示のアルゴリズムなどに影響を受けず、他のソーシャルメディアに比べて拡散しやすいからですね。一方、Facebookでは、新商品情報などが人気ですが、他にカーネル・サンダースのヒストリー、世界のケンタッキーなども反応が高い傾向にあります。

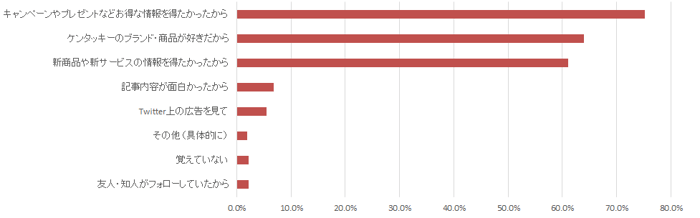

参考結果:Twitterアカウントをフォローしたきっかけは?という問いかけに対し、キャンペーンなどのお得情報を得るためと回答した人が多く、実際にTwitterでの「キャンペーン情報」に対するファンの期待の高さがうかがえる。

ファン調査で知りたかったのはこの先も継続するべきかどうか

--今回、ファン調査を実施しようと思った理由は?

干場:この先のソーシャルメディアの運用の注力する部分を確認したかったからですね。また去年他社さんのファンと非ファンを比較した調査結果を拝見する機会があり、その影響もありました。

--今回8割の人がアカウントの内容に満足しているという結果でしたが、コンテンツを作るポイント、チーム体制などは?

干場:昨年度までは、全て社内で作成していました。お店のスタッフから公募して担当者を選び、店舗での接客に近い感じで運用してもらっていました。

今は、自社メルマガを担当しているパートナー会社にソーシャルメディアのコンテンツ作成をお願いしています。メルマガも毎週配信していて、新商品などのニュースに加えて、セールスや施策の関係で毎週コンテンツを考えているのですが、ソーシャルメディアのクリエイティブと重なる部分もあり、一括してお願いすることになりました。

またメルマガのライティングを担当して頂いているのでKFCのこともよく理解されていて適任でした。ソーシャルメディアでは、ユーザーがコメントしやすい双方向でのやりとりができるコンテンツを出す事を意識しています。

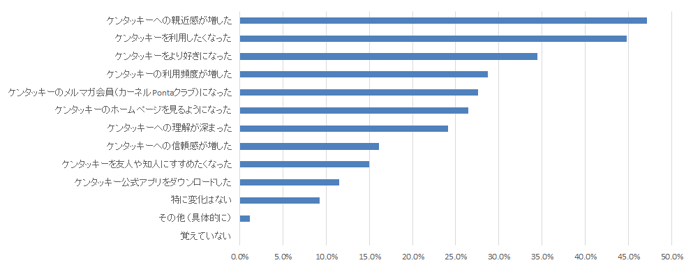

参考結果:以下の調査は「Twitterアカウントの情報を見るようになってから、どのような変化がありましたか?」という問いに対する態度変容の結果。多くの人がポジティブな態度変容を起こしブランドリフトに繋がっていると言える。また、メルマガ登録やホームページの閲覧など具体的なアクションにも寄与していることも確認できた。

想起率、購買頻度他でファン/フォロワーは高い数値

--調査では、ファンとフォロワーが月に1回以上KFCを利用するという結果がでましたが、来店の促進のためのコンテンツとしてはどんなものがありますか。

干場:最も効果が高いのはLINEでのクーポンでダイレクトな来店促進になります。基本的にクーポンは、自社サイトにランディングページを置くことで、どの入り口から入ってきても辿り着くようにしています。またLINEではスタンプそのものがクーポンになるという施策も実施しました。

KFCのクーポンは番号で管理しているので、スタンプでも、実際に使うお客様とスタッフにとって番号が視認しやすいように大きく書くなど工夫しました。LINEの場合、複数クリックしないとクーポンにたどりつけない遷移にすると利用率が下がってしまうことがあるので、なるべくダイレクトにクーポンが表示できるようにしています。

−−今回の調査で、干場さんが興味があったところは?

干場:やはり購買の頻度ですね。売上に貢献していることが証明できてよかったです。もう1つは、想起率ですね。ファストフードは、来店するまでの意思決定時間が短いので、想起率が高くないと来店してもらえません。

好きだからファン、フォロワーになってくれるのかどうか、逆にファン、フォロワーになってくれたから好きになってくれたのかという違いはありますが、どちらにせよファン、フォロワーを増やす施策は重要だと思いました。

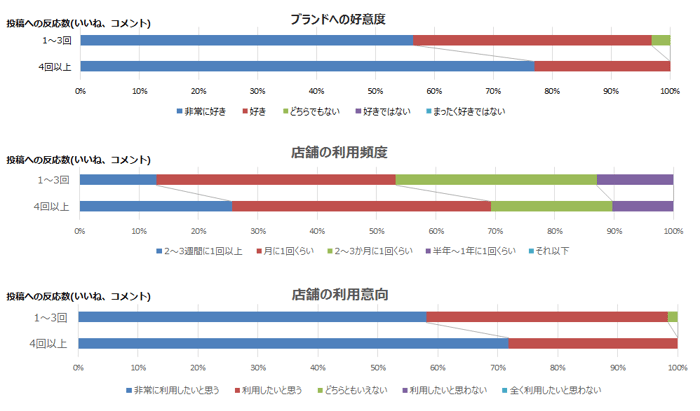

参考調査:以下のFacebookページの調査(N=約100)では、好意度や利用頻度、利用意向なども反応回数(ここでは、いいね!やコメント数)が多いほど、利用頻度や利用意向が高い結果となっている。

−−他社さんではソーシャルメディアの評価、KPIをどこに設定したらいいかわからないという声もありますが、そのような企業に向けて、アドバイスをいただけますか?

干場:経営陣など意思決定者に、ソーシャルメディアを理解している人、興味を持っている人がいるかは重要なポイントだと思います。地味なやり方ですが、SurveyMonkeyなどを利用して少ない人数で調査をしてそれをエビデンスにして提案して、意思決定者の興味を喚起するのも1つの方法だと思います。小さくやって、結果をみせて味方を増やしていくなどもやり方かなと思いますが。

まとめ:ソーシャルメディアの運用、自信を持っていますか?

すでにソーシャルメディアの運営を始めている企業では、運営をはじめて2~3年以上になっているのではないでしょうか。

当初は「効果があるのかわからないけど、とりあえずやってみる」という企業もありましたが、KFCさんのように調査を行いその効果を数値で検証する企業も徐々に増えています。

ソーシャルメディアを運営の目的をはっきりさせることで、感覚値だけでなく、実際のデータに基づいた運営が出来るようになると言えるでしょう。

株式会社深谷歩事務所代表取締役。ソーシャルメディアやブロクを活用したコンテンツマーケティング支援を行う。Webメディア、雑誌の執筆に加え、講演活動、動画制作も行う。またフェレット用品を扱うオンラインショップ「Ferretoys」も運営。

著書

『自社のブランド力を上げる! オウンドメディア制作・運用ガイド』(翔泳社)

『小さなお店のLINE@集客・販促ガイド』(翔泳社)

『SNS活用→集客のオキテ』(ソシム)

『小さな会社のFacebookページ制作・運用ガイド』(翔泳社)

『小さな会社のFacebookページ集客・販促ガイド』(翔泳社)