関連記事

【後編】投稿コンテンツの考え方・気をつけるべきこととは?Withコロナ時代のSNS運用

ウイルスの流行による働き方の変化

2019年11月に中国武漢市で初めて確認された新型コロナウイルスは今も感染拡大が続いており、2020年5月現在、世界の累計患者数は480万人を超えました。

国内の累計患者数は約1万6千人ですが、うち7割以上の約12,000人はすでに回復された(5月21日現在)など、明るい兆しも見えてきました。5月4日には緊急事態宣言が5月末まで延長されましたが、5月14日には39県で解除、21日には関西2府1県でも解除され、残す1都3県と北海道も、もしかすると5月31日を待たずに宣言解除されるかもしれません。

とはいえ今もなお、外出自粛や店舗の営業休止、テレワーク・出勤抑制・時差出勤などが要請されている状況は続いています。この記事をご覧のみなさんも、日常生活・働き方・所属企業のビジネス環境など、すべてが大きく変わったことと思います。

私たちコムニコも例外ではなく、3月からテレワークを全社で導入し、現在も継続中です。「上長の許可がなければ出社禁止」のため、コムニコ社員はあらゆる業務、特に「SNSマーケティング支援・SNSアカウント運用業務」をリモートで行えるよう、工夫と改善を進めてきました。

こうして蓄積してきた知見・ノウハウをもとに、企業のSNSアカウント担当者の方々が今後のSNS運用に生かせるヒントをお伝えしたいと思います。

企業のSNS公式アカウントは自粛すべきか

“緊急事態宣言発令中、店舗は閉店中、工場は操業停止、そして自分もテレワーク……こんな状況なのに、企業がSNSの公式アカウント運用なんて、やっている場合なのだろうか?自粛すべきだろうか?”

そう思い悩んでいるSNSアカウント担当者もいらっしゃるかもしれませんが、「今だからこそ、SNS公式アカウント運用は続けた方がよい」でしょう。その理由を以下に2点挙げておきます。

【理由1】 生活者のSNS利用は増えている

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で世界的に自宅待機が広がったことにより、各SNSの利用者が増加しています。

- Facebook、Instagram、WhatsApp、Messengerの月間アクティブユーザー数が初めて30億人を超える・FacebookとInstagramのライブの視聴回数が2倍に

https://about.fb.com/news/2020/03/keeping-our-apps-stable-during-covid-19/ - Twitterは1~3月期の利用者数が1億6600万人(前年比24%増)

https://s22.q4cdn.com/826641620/files/doc_financials/2020/q1/Q1-2020-Shareholder-Letter.pdf - TikTokが20億回ダウンロードを突破(15億回ダウンロードからわずか5ヶ月)

https://jp.techcrunch.com/2020/04/30/2020-04-29-tiktok-tops-2-billion-downloads/

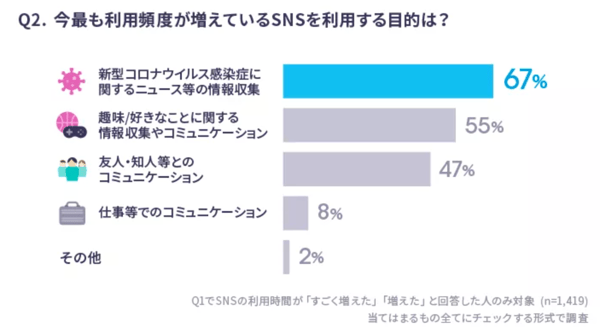

では、生活者はどんな目的でSNSを利用しているのでしょうか?

アライドアーキテクツ株式会社の調査によれば、「新型コロナウイルスに関する情報収集(67%)」、続いて「趣味/好きなことに関する情報収集やコミュニケーション(55%)」との回答が上位を占めています。

参照:https://smmlab.jp/article/what-socialmedia-will-be-like-with-covid19/

参照:https://smmlab.jp/article/what-socialmedia-will-be-like-with-covid19/

企業は、生活者が求めている情報・生活者に喜ばれる情報を発信し続けるとともに、生活者との良好なコミュニケーションを継続することが大切と考えられます。

【理由2】 「コロナが終息するまで待とう」では遅い

ハーバード大学による「社会的距離の確保、2022年まで必要な可能性」の指摘をはじめ、今後、人類は新型コロナウイルスと「共生」していくべきだろうと唱える専門家・専門機関も多くいるようです。

実際、1918~1920年に流行し、約6億人が感染、2000~4000万人が死亡したとされる「スペイン風邪」は,A型インフルエンザウイルスによる流行だったことがわかっています。

それから100年も経った現代において、「A型インフルエンザウイルス」は消滅するどころか、もはや冬の風物詩と呼べるほどに毎年流行を繰り返し、すっかり「定着」しているのはご存じの通りです。

つまり、「新型コロナウイルスが終息するまで待とう」では、100年経っても再開できない危険性すらあるのです。「Afterコロナ」時代の到来を待つのではなく、「withコロナ」時代に変わったのだと捉え、自社のSNSマーケティング・SNSアカウント運用も変化に対応させましょう。

以下から、withコロナ時代のSNSアカウント運用のヒントを解説していきます。

定例会議、ブレストはすべてリモートで実施できる

毎月や毎週おこなっている定例会議(前月の振り返り、効果測定、レポーティング、等)は、Web会議に切り替えることが可能です。

おすすめのWeb会議ツール

よく使われている製品としては以下のようなものが挙げられます。

コムニコでよく使用しているツールはZoom、Google Meet、Microsoft Teamsです。Google検索すれば比較記事も多数見つかりますので、参考にしてみてください。

Web会議を成功させるポイント

- 資料は事前に共有し、各自が目を通しておく

- 冒頭で「会議で目指すゴール」「所要時間」を確認する(だらだらやらない)

- Googleドキュメントを使って、議事録は会議中に作成する

- 良い緊張感を保つ(カメラはON・全員が必ず発言・社外パートナー(協力会社)にも同席してもらう、等)

- オフィスからでも自宅からでも「全員がリモート参加」する(会議室に複数名が集まりリアル会議 + 一部がリモート参加だと、「情報格差」が生じるため)

リモートブレストを成功させるコツ

- 事前準備が最重要

コンテンツカレンダーや投稿案に生かせるネタ(例:プレスリリース計画・新商品発売情報など)を参加者に事前共有し、それを読み込んだ上で各自が案を持ち寄るスタイルがお勧め - コンテンツカレンダーはGoogleスプレッドシートで作成し、参加者全員で共有・編集可能にする

※コンテンツカレンダーのテンプレートはこちらからダウンロード可能です

翌月や翌々月のSNSアカウント投稿案・SNSマーケティング施策についてブレーンストーミングをおこなう際も、上述したWeb会議ツールが有用です。

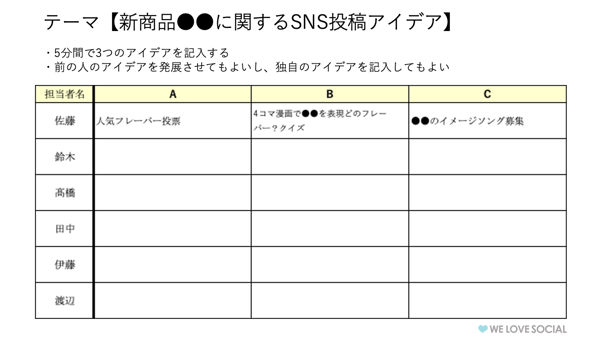

集まる必要なし!テレワークに最適な「ブレインライティング」

とにかくたくさんのアイデアを集めたい、色々な投稿アイデアがほしい、という場合には「ブレインライティング」もお勧めです。複数名が集まっておこなうブレーンストーミングと違い、「参加者で集まる必要がない」「自分のペースでアイデアを出せる」点が、テレワークに最適な手法といえるでしょう。

用意するものは、Googleスプレッドシート等で作成したオンラインで共同編集が可能な「ブレインライティングシート」のみです。1人5分以内で3つのアイデアを記入し、次のメンバーにバトンタッチします。

テレワーク環境で行なう場合は、「前の人が記入を終えてから24時間以内に記入する」などのルールで進めるとよいでしょう。すべてのマスが埋まったら、参加者全員で意見を出し合い、採用すべき良いアイデアを精査しましょう。

図:ブレインライティングシートのイメージ

図:ブレインライティングシートのイメージ

時間がある今だからやっておきたい、ブランド・商材の「要素分解」

イベントなどの予定が中止になったりテレワークがメインになったり等の理由で少し時間ができたのであれば、自社の「ブランド」「商品」「サービス」について「要素分解」「アイデア発想」に取り組んでみてはいかがでしょう。

たとえば「特長」「キーワード」だけでなく、「関連ある数字(例:発売年度・発売日・長さ・高さ・深さ・幅・直径・面積・厚さ・重さ・個数・容量・ページ数・温度・湿度・速度・価格・所要時間・角度 など)」をまとめておくことで、突発的に発生したトレンド(ポジティブなニュース、ハッシュタグ)にも絡めたSNS投稿をスピーディーに考えることが可能になります。

要素分解・アイデア発想には、マインドマップやマンダラチャートのようなフレームワークを使ってみるのもよいでしょう。

SNS投稿用の写真や動画撮影は、新たな方法にチャレンジを

これまでSNS投稿用の写真や動画の撮影といえば、スタジオや屋外で、プロカメラマンに商品やモデルを撮影してもらうスタイルをとってきた企業も多いかと思います。

こうした従来の撮影方法が難しい場合には、以下のようなアイデアはいかがでしょう。

撮影不要なSNS投稿に切り替える

新たな写真や動画が撮影できなくても、アイデア次第で楽しい・おもしろいSNS投稿を考えることは可能です。以下に事例とともにご紹介しておきます。

「あの年の今日」をテーマに過去の写真や動画を使ったり、昔の販促ポスターや商品パッケージ、カタログなどを投稿ネタに生かしたりすることで、「懐かしい」「新鮮だ」など、ファン・フォロワーの共感を集めることが可能です。

例:Jリーグ

◣◥◣◥◣◥◣◥◣◥◣◥#Jリーグあの年の今日🕰

— Jリーグ (@J_League) May 7, 2020

📅1997年5月7日

🏆1997Jリーグ 1stステージ 第7節

◣◥◣◥◣◥◣◥◣◥◣◥

初めての #阪神ダービー🔥

当時 #ヴィッセル神戸 #永島昭浩 選手が

古巣相手に2ゴールを決め

3-2で #ガンバ大阪 に勝利❗️@visselkobe@GAMBA_OFFICIAL#Jリーグ pic.twitter.com/rUq3ZYgClj

例:トンボ鉛筆 / Tombow

写真はイラストに、動画はアニメーションに変更することで、写真ではできないニュアンスを表現することができるでしょう。新たなファン・フォロワーの獲得にもつながる可能性もあります。

例:フェリシモ ミニツク

新たな撮影方法にチャレンジする

撮影場所・撮影者・撮影機材が変わっても、魅力的な写真・動画を撮影することは可能です。以下に、具体的なアイデアをいくつかご紹介します。

- SNS運用担当者の自宅(または周辺)で、SNS運用担当者が商品を撮影する

※SNS運用担当者が、基本的な撮影スキルを持っていることが望ましい - モデルの自宅(または周辺)で、モデルが商品と自分を撮影する

※事前にモデルに「商品」および(必要であれば)「撮影機材」を送付しておく必要あり - SNS運用担当者がカメラマンとビデオ会議で打合せをしながら、カメラマンが商品を撮影する

※事前にカメラマンに「商品」などを送付しておく必要あり

その他、非常にユニークな例として、以下のような撮影方法もあります。

- カメラマンとモデルがビデオ会議を使いながら、ポージングやライティングの指示を出したり、スクリーンショットを撮ったりする(=「撮影」)

例:自粛下でも美しい撮影が可能!スマホのビデオ通話で撮る「#Zoomグラフィー」とは? - ビデオ会議ツールを使って録画する(=「動画撮影」)

例:Zoomを使って作成されたMV Thao & The Get Down Stay Down - Phenom (Official Music Video)

UGC(User Generated Contents)を活用する

みなさんの企業の商品を魅力的に撮影しているユーザーのSNS投稿があれば、事前許諾を得た上で、公式SNSアカウントからシェア(再投稿)するのもよいでしょう。「ハッシュタグ『#●●●』を付けてSNS投稿してくれたら、良い写真は紹介させていただきます」として、ファン・フォロワーからの投稿を呼びかけるのも効果的です。

例:ポカリスエット【公式】

UGCの活用方法や注意点については、「話題のUGCとは?SNSアカウント運用に活用する方法」もぜひご覧ください。

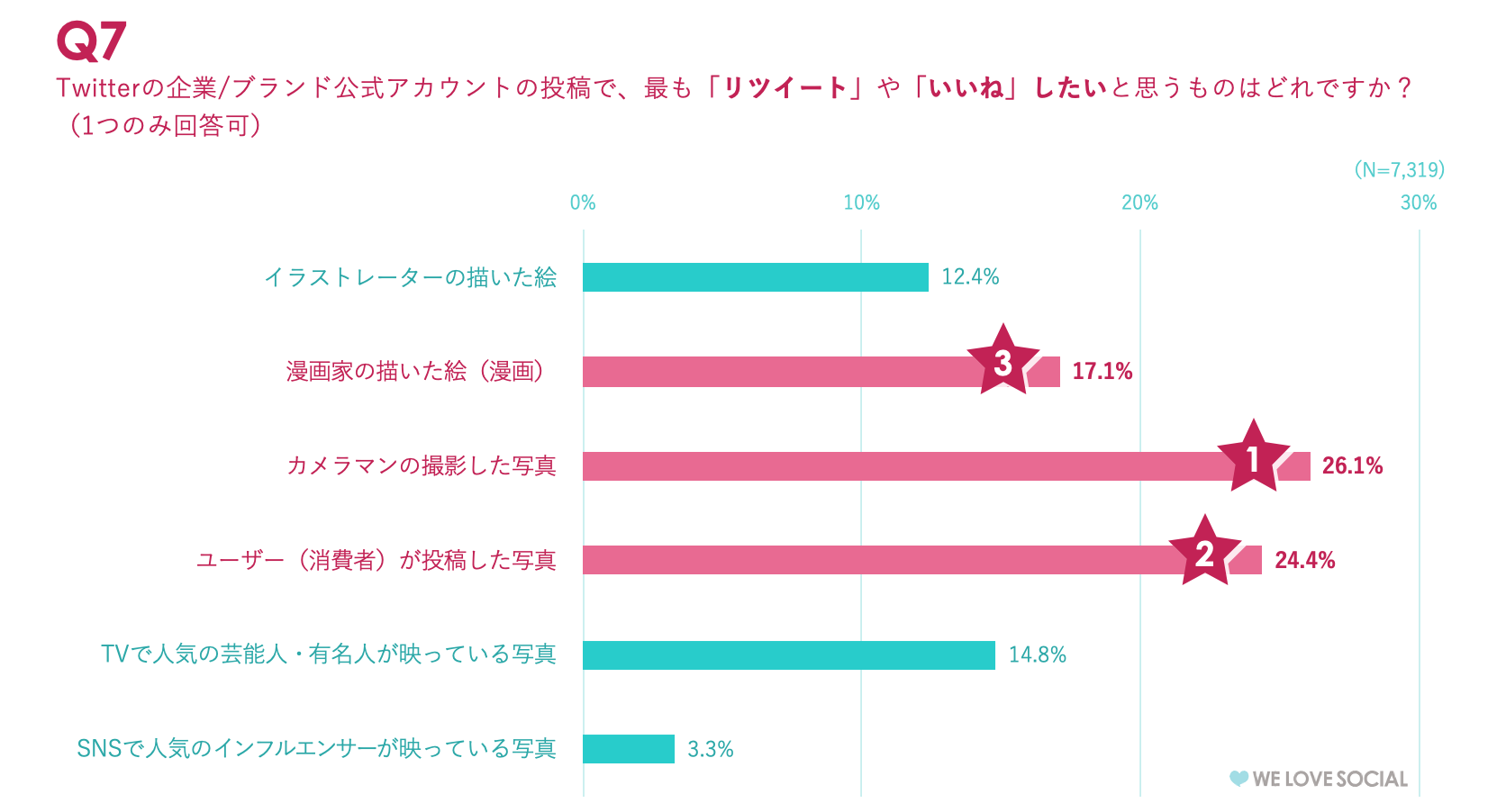

参考:カメラマンの撮影した写真に引けをとらない「ユーザーが投稿した写真」「漫画」の人気

「Twitterの企業/ブランド公式アカウントの投稿で、最も「リツイート」や「いいね」したいと思うものはどれですか?」の問いに対し、回答数第1位は「カメラマンの撮影した写真」(26.1%)でしたが、僅差の2位は「ユーザー(消費者)が投稿した写真」(24.4%)、3位は「漫画家の描いた絵(漫画)」(17.1%)との調査結果が存在します。

(出典:「コムニコ主催 8社同時開催Twitterキャンペーン #新生活エイプリルエール キャンペーンの参加者へTwitterキャンペーンに関するアンケート」・2020年4月実施)

この結果から見ても、ファン・フォロワーに共感してもらえる画像、ファン・フォロワーが反応したくなる画像を撮れるのは、必ずしもプロカメラマンに限らないことがわかります。

「一般ユーザー」、すなわち、SNS運用担当者や、モデル、ファン・フォロワーが撮影した写真や、漫画家やイラストレーターが描いた絵も、今後のSNS投稿プランに取り入れてみてはいかがでしょうか。

【後編】につづく

投稿コンテンツの考え方・気をつけるべきこととは?withコロナ時代のSNS運用【後編】

後編では、コンテンツの考え方やリスクを中心に解説しています。

東京大学 文学部卒。中学高校教諭第一免許状(国語)取得。

外資系IT企業にて、技術者向け研修や資格試験の立上げ、教材作成、講師育成、講義などを担当。その後はマーケティング、パートナービジネス部門などを歴任。

2013年にコムニコに入社。数多くの企業のSNSマーケティングを支援することで得た豊富な知見とノウハウを積極的に発信し、SNSマーケティングの正しい知識の啓蒙や業界発展に努めている。

2016年11月、一般社団法人SNSエキスパート協会代表理事に就任し、「SNSエキスパート検定」講座/試験の実施を通して、SNSマーケティングの正しい知識を持つ人材育成にも努めている。

<著書>

『ファンを獲得! Facebook投稿ノウハウ』(翔泳社・共著)

<メディア掲載・寄稿実績>

フジテレビ「ノンストップ!」内コーナー「井戸端Q~SNS炎上~」

ZDNet Japan 連載「ざっくりわかるSNSマーケティング入門」

ZDNet Japan 連載「ざっくり解決!SNS担当者お悩み相談室」

ZDNet Japan 連載「炎上から会社を、社員を守る! SNSリスクマネジメント講座」

Web担当者Forum「SNS運用に役立つ投稿事例&プロが教える企画・アイデアの作り方」

Web担当者Forum「ステップ・バイ・ステップで始める! 企業のInstagramマーケティング」